Consultation sur le paquet de traités de l'UE : Les principaux contenus des traités et leurs conséquences pour la Suisse - premier bilan

Le 13 juin 2025, le Conseil fédéral a publié les traités prévus avec l’UE. La consultation s’étend jusqu’au 31 octobre 2025. Le paquet de traités comprend 2’228 pages, auxquelles s’ajoutent plus de 20’000 pages de lois, de directives et de règlements européens, le tout dirigé vers une subordination de la Suisse à l’UE sur le plan institutionnel. Malgré les conséquences décisives de ces traités pour la Suisse, le Conseil fédéral ne veut même pas qu’une votation populaire obligatoire soit organisée ; en clair, le Conseil fédéral veut faire passer ce traité d’adhésion à l’UE au nez et à la barbe du peuple et des cantons.

Situation initiale

Le 13 juin 2025, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur le paquet de traités européens. Comme vous l’avez vous-même remarqué : Le volume de cette consultation est énorme, tant en termes de contenu que sur le plan quantitatif.

A cela s’ajoutent les conséquences de la reprise dynamique du droit européen (y compris tous les arrêts de la Cour européenne, les directives européennes et les règlements européens) sur le système étatique suisse. Quel que soit le nom que l’on donne au traité, il s’agit bien d’un rattachement institutionnel unilatéral de la Suisse à l’UE.

Le contenu : L’ensemble des accords concerne des domaines centraux de la politique, de la société et de l’économie suisses tels que l’immigration, le transport aérien, les transports terrestres (rail et route), l’agriculture, les obstacles techniques au commerce et, désormais, l’électricité, la santé et les denrées alimentaires.

L’envergure : Le dossier des traités de l’UE compte 2’228 pages (dans sa version allemande) : 1’101 pages pour les nouveaux accords de l’UE plus les annexes aux traités existants ; 931 pages d’explications du Conseil fédéral ; 164 pages d’actes législatifs suisses qui doivent être reformulés ou adaptés ; 32 pages d’aperçus divers sur les paquets législatifs de l’UE, les protocoles, les accords, etc. Les traités renvoient en outre à divers arrêts de la CJCE, à des directives européennes et à des règlements de l’UE. En les suivant, on se retrouve dans la jungle réglementaire infinie de l’UE. Au total, 307 règlements sont mentionnés, dont 90% proviennent de l’UE, eux-mêmes menant aux textes des règlements proprement dits : 20’897 pages (dont 17’968 de l’UE et 2’929 de la Suisse).

Les éléments institutionnels : Dans le cadre du processus d’intégration européenne, l’unification de l’ordre juridique est un objectif majeur de l’UE. C’est pourquoi l’obligation d’une reprise dynamique du droit est importante pour l’UE : les modifications ou les nouveautés dans le domaine du droit de l’Union doivent être reprises le plus rapidement et le plus complètement possible par les Etats participants. Avec ces traités de l’UE, la Suisse devra reprendre unilatéralement le droit de l’UE : Il s’agit d’un rapprochement des ordres juridiques. La CJUE veille à l’interprétation et à l’application uniformes des lois. Ses arrêts sont « contraignants » pour la Suisse.

Il est important de relever que le droit de l’UE remplacera le droit suisse et qu’il s’appliquera donc en Suisse ; qui fabrique, par exemple, un produit en Suisse uniquement pour le marché intérieur suisse devra quand même également se conformer au droit de l’UE. Il en va de même pour les entreprises qui exportent leurs produits vers des marchés en dehors de l’UE, qui ne devront pas seulement respecter les directives du marché de vente (par exemple des États-Unis) mais aussi les exigences réglementaires de l’UE dans les domaines concernés. Les entreprises suisses perdront ainsi un avantage concurrentiel important par rapport à leurs concurrentes de l’UE dans le commerce mondial.

La Suisse dispose d’une procédure de consultation qui s’est développée à laquelle les associations et les partis participent. L’administration procède à des consultations des offices et doit évaluer les coûts induits par la réglementation. La procédure suisse n’est pas comparable au « decision shaping » européen. Alors que les procédures suisses ont des conséquences concrètes, les consultations dans le cadre des organes de l’UE ne sont pas contraignantes, où le pouvoir est détenu par la Commission, l’administration de l’UE et les lobbyistes. Environ 12’000 lobbyistes sont enregistrés à Bruxelles. Ce système favorise les grandes entreprises et organisations par rapport aux petites entreprises et associations. La nouvelle méthode d’intégration appliquée rompt avec le principe d’équivalence en vigueur jusqu’à présent : même en cas de reprise de législation importante, c’est le comité mixte qui décidera. Il n’y aura pas de consultation publique.

La densité réglementaire est bien plus importante dans l’UE qu’en Suisse. C’est ce que montre le nombre de règlements de l’UE (17’968 pages) par rapport aux règlements suisses (2’929 pages) qui devront être repris dans le cadre du paquet de traités. Le volume des règlements de l’UE est 6x plus important.

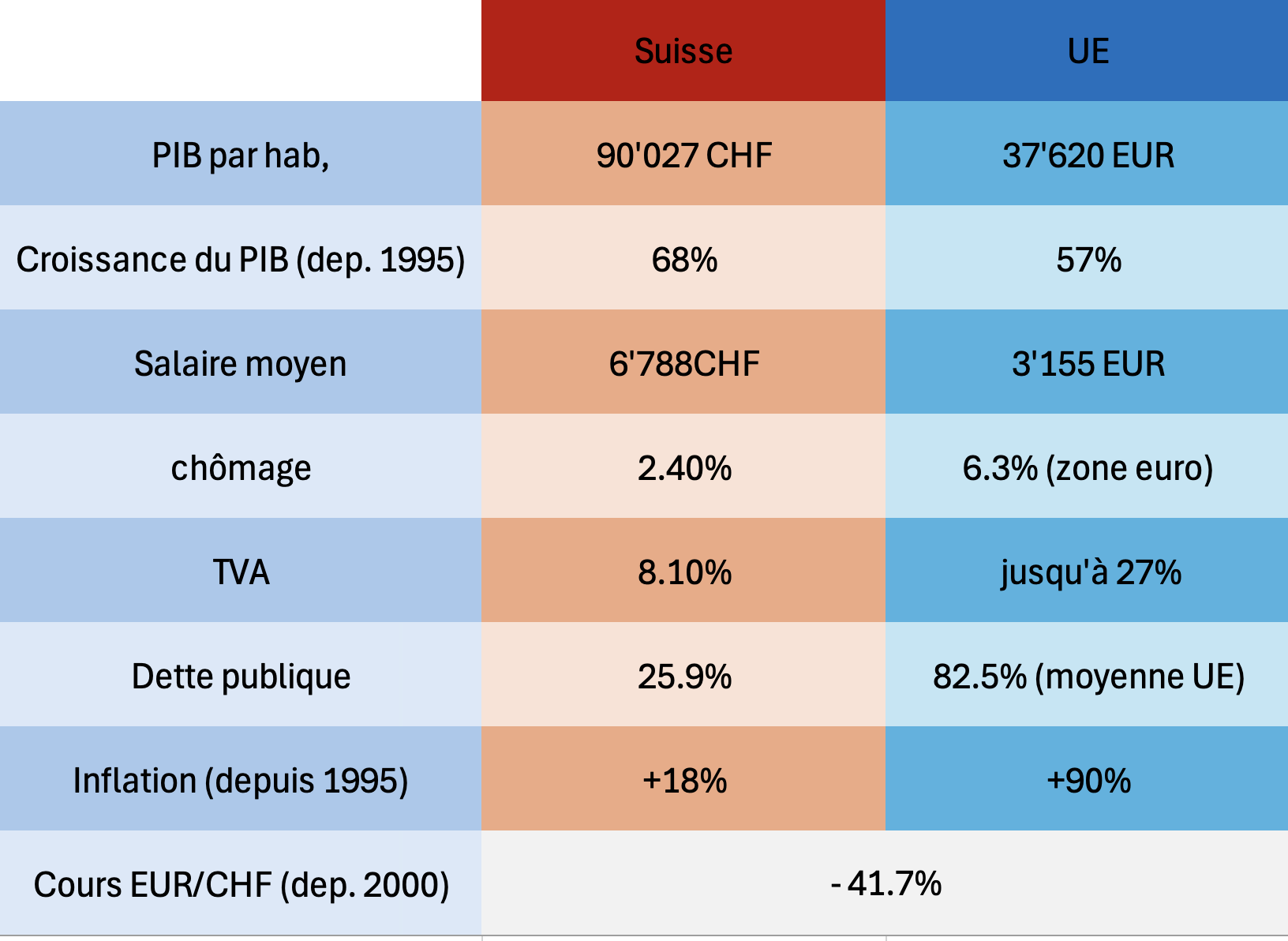

La Suisse est bien mieux placée que l'UE

Une comparaison économique montre que la Suisse est bien mieux placée que l’Union européenne.

De nombreuses raisons expliquent la meilleure performance de la Suisse. Parmi elles, la densité réglementaire plus faible, la politique économique axée sur l’ordre et la mise en œuvre généralement pragmatique des réglementations. Les instruments de démocratie directe – en particulier la menace permanente du référendum – ont un effet de frein sur la prolifération étatique.

L’UE réglemente davantage et plus profondément. Elle est peu flexible et n’associe guère l’économie à la mise en œuvre de la réglementation. Il en résulte :

- + 13’000 nouvelles réglementations européennes entre 2019 et 2024

- + 2’000 nouvelles réglementations par an

- Une loi de 14’000 pages sur le changement climatique (« Green Deal »)

- Un règlement de 2’000 pages sur les denrées alimentaires

- Un règlement sur la protection des données qui coûte quelque 5’000 euros par an aux entreprises

- Des lois sur la chaîne d’approvisionnement, directives sur la déforestation, taxation marginale du CO2, rapports sur la durabilité, etc.

L’économie suisse est confrontée à des défis majeurs. La politique douanière américaine n’est qu’un obstacle de plus que le pays doit surmonter dans la compétition mondiale. Pour devenir plus compétitive, la Suisse doit réduire le poids de la réglementation sur les entreprises et devenir plus innovante.

Or, le paquet de l’UE est un programme de réglementation avec tous les coûts que cela implique. Il limite les possibilités des entreprises et a donc un impact négatif sur la capacité d’innovation de l’économie. Dans une pesée des coûts et des avantages, il convient de se demander si les bénéfices de la simplification de l’accès au marché de l’UE dépassent les coûts.

Eléments institutionnels

1. La Suisse devra reprendre unilatéralement le droit de l’UE : Il s’agit d’un rapprochement des ordres juridiques.

- Dans le cadre du processus d’intégration européenne, l’uniformisation de l’ordre juridique est un objectif majeur de l’UE. C’est pourquoi l’obligation de reprise dynamique du droit est importante pour l’UE : les modifications ou les nouveautés dans le domaine du droit de l’Union doivent être reprises le plus rapidement et le plus complètement possible par les États participants.

- L’affirmation du Conseil fédéral selon laquelle la Suisse peut continuer à décider librement de reprendre ou non le droit européen pertinent est fausse et trompeuse : du point de vue de l’UE, le véritable objectif des nouveaux accords est de rapprocher les ordres juridiques, c’est-à-dire de garantir la reprise du droit par la Suisse.

2. Dans les faits, la Suisse n’aura rien à dire dans le processus législatif de l’UE.

- Dans l’UE, le droit d’initiative (formulation de propositions concrètes pour de nouvelles réglementations) revient uniquement à la Commission européenne. Le Conseil des ministres et le Parlement européen n’ont qu’un droit de proposition non contraignant.

- C’est dans ce contexte qu’il faut voir la participation de la Suisse au « decision shaping ». À ce stade précoce de la législation, il n’existe pas encore de proposition de loi concrète et aucune décision n’est prise. La participation est donc de nature informelle et non contraignante.

- Le fait que le Conseil fédéral assure à la Suisse « la plus grande participation possible au processus d’élaboration des actes juridiques de l’UE » n’apporte pas grand-chose sur le fond : le « decision shaping » n’est comparable ni à une procédure de consultation ni à la consultation des offices qui est courante dans l’administration fédérale. Alors que les procédures suisses ont des conséquences concrètes, les auditions dans le cadre des organes de l’UE ne sont pas contraignantes. La décision reste du ressort de la Commission européenne. Il est donc d’autant plus étonnant que le Conseil fédéral considère la participation à ce processus comme un gain de souveraineté.

- Selon le Conseil fédéral, la manière dont le Parlement, en tant qu’autorité suprême – et législateur – doit être impliqué dans ce processus (et s’il peut l’être) « reste à voir »1.

3. Le Conseil fédéral et l’administration détiendront un pouvoir énorme ; le Parlement deviendra un organe de décoration.

- Bien qu’il n’y ait que peu de possibilités d’influence concrètes, il sera important de savoir qui représente la Suisse dans les organes compétents. Le DFAE ainsi que les départements responsables du domaine spécifique de l’accord concerné sont compétents pour définir la position de la Suisse.

- C’est aux représentants de la Confédération chargés du dossier qu’il revient de déterminer si des domaines de compétence cantonaux sont concernés. Il est fort probable que la Suisse soit principalement représentée par des employés de l’administration fédérale au sein des organes compétents.

- Le rôle du Parlement en tant qu’autorité suprême de la Suisse reste totalement flou. Les possibilités de participation du Parlement à la reprise dynamique du droit envisagées par le Conseil fédéral sont toutes de nature informelle.

4. Les droits de participation démocratique seront considérablement réduits.

- Dans la procédure d’intégration, les actes juridiques de l’UE intégrés dans les accords deviennent partie intégrante de l’ordre juridique suisse du seul fait de leur intégration dans l’accord. Seules les adaptations du comité mixte sont réservées. Il s’agit donc d’un cas d’applicabilité directe. En revanche, les actes juridiques repris par équivalence ne sont pas directement applicables : l’ordre juridique suisse doit d’abord être aligné. Cela permet au moins une procédure de consultation et de législation avec des lignes directrices étroites.

- Afin de permettre à la Suisse de participer à la procédure d’intégration, ses représentants doivent demander dans chaque cas que le comité mixte (CM) procède à un échange de vues sur l’acte juridique. La délégation suisse doit y annoncer si un acte juridique de l’UE a valeur de loi ou s’il doit être soumis au référendum. Si la représentation suisse oublie de l’annoncer, la décision correspondante du CM entre en vigueur. Dans cette procédure, il existe un risque latent que les représentants suisses tentent de contourner les référendums en classant les actes juridiques au niveau des ordonnances.

- Le Conseil national et le Conseil des États n’ont rien à dire dans la procédure d’intégration : ils ne sont impliqués ni dans l’élaboration du projet de loi ni dans la prise de décision. Ainsi, une partie importante de la législation échappe au législateur, mais aussi aux associations et aux groupes d’intérêts. Une procédure législative nationale n’est pas nécessaire.

- Si la représentation suisse arrive à la conclusion que la réglementation doit être soumise au référendum, une votation populaire aura lieu. Mais dans ce cas, les électeurs n’auront pas vraiment le choix : s’ils rejettent le projet, la Suisse ne respectera pas ses obligations et l’UE pourra prendre des mesures compensatoires (c’est-à-dire des sanctions). Celles-ci ne sont pas connues au moment de la votation, ce qui soulève à nouveau la question de l’information suffisante des votants.

- Le droit d’initiative subira des restrictions similaires. Les initiatives s’opposant au droit de l’Union en vigueur risquent d’être déclarées nulles. Si elle devait être déclarée valable et faire l’objet d’un vote, le problème se poserait au Tribunal fédéral, qui a opté pour la primauté du droit de l’Union2.

- Le fait que la reprise du droit dans le domaine de la libre circulation des personnes doive désormais passer par la procédure d’intégration est une nouveauté. À l’avenir, les nouveaux actes juridiques de l’UE feront automatiquement partie de l’ordre juridique suisse dès qu’ils seront intégrés dans l’accord. Jusqu’à présent, la méthode de l’équivalence s’appliquait au dossier de la migration. Selon le Conseil fédéral, ce n’était le cas qu’en théorie ; dans la pratique, on suivait déjà depuis longtemps le principe de l’intégration. Avec le nouveau paquet d’accords UE-Suisse, une non-prise en charge entraînerait toutefois des mesures de compensation.

5. Les tribunaux suisses perdront leur indépendance et se politiseront davantage.

- L’autonomie des tribunaux suisses est encore plus limitée par les nouveaux traités de l’UE. Les tribunaux suisses, mais aussi le tribunal arbitral en cas de litige, doivent suivre la pratique de la CJUE.

- Selon la pratique récente du Tribunal fédéral, le droit de l’Union prime sur le droit national. Ainsi, même si le législateur et le constituant nationaux souhaitent délibérément s’écarter du droit de l’UE, le Tribunal fédéral considérera ces décisions comme non pertinentes.

- Les tribunaux suisses seront de plus en plus chargés de veiller à l’application du droit de l’Union en accord avec la pratique de la CJUE.

6. Le protocole institutionnel n’améliorera pas la sécurité juridique.

Le paquet d’accords ne contient pas d’engagement explicite et contraignant de l’UE à supprimer les obstacles de l’UE à l’accès au marché. La seule chose qui est claire, c’est que la Suisse s’engage à mettre en œuvre le droit européen dans le domaine contractuel, sous peine de mesures de compensation.

Enfin, la « sécurité juridique » doit également être considérée à la lumière des futures relations entre la Suisse et l’UE. Avec le nouvel accord ARM et le mécanisme institutionnel de règlement des différends et de compensation, l’UE peut continuer à exercer une pression politique sur la Suisse afin de lui imposer certaines concessions politiques ou économiques. Ni l’ARM ni les autres traités n’empêchent l’UE de continuer à poser des exigences ou à utiliser des moyens de pression en dehors de leur champ d’application – par exemple en ce qui concerne l’accord de libre-échange de 1972 ou la réglementation des marchés financiers. D’un point de vue juridique, le paquet ne protège en aucun cas contre de nouvelles tentatives de l’UE d’aligner la Suisse sur le droit communautaire dans d’autres domaines juridiques.

7. La concentration du pouvoir au sein de la Commission européenne conduira à des changements radicaux de politique.

La concentration du pouvoir au sein de la Commission européenne peut conduire à des changements radicaux de politique de l’UE, ce qui n’est pas possible en Suisse en raison des processus démocratiques. L’interdiction des moteurs à combustion à partir de 2035 est un tel virage à 180 degrés qui n’a plus rien à voir avec la sécurité juridique, mais qui met en danger l’épine dorsale de l’industrie allemande. Les monstres réglementaires que sont le « Green Deal » ou la loi sur la chaîne d’approvisionnement sont à considérer dans le même contexte.

1 Explications du Conseil fédéral, p. 93

2 NZZ du 28 avril 2025 : « Pour le Tribunal fédéral, la libre circulation avec l’UE a une priorité absolue » (voir annexe)

Coûts directs et indirects

1. Des milliards pour les paiements de cohésion de l’UE

Depuis peu, l’administration fédérale parle de manière enjolivée d’une « contribution suisse ». Il s’agit des paiements de cohésion, une sorte de compensation financière de l’UE à laquelle la Suisse participait jusqu’à présent volontairement. Cette contribution était à chaque fois approuvée par le Parlement.

- Jusqu’à présent : Le Parlement approuve les paiements de cohésion

- Nouveau : Les paiements deviennent réguliers et contraignants

- Cotisation de la Suisse jusqu’à présent : 130 millions de francs par an

- Cotisations de la Suisse à venir : 350 millions de francs par an pour la période 2030 à 2036, puis réévaluation du montant dès 2037

- Danger systémique : L’UE fixe le montant, le montant total augmente, les nouveaux États membres de l’UE attendent également des paiements de cohésion

Désormais, l’UE exige de la Suisse, pays non-membre de l’UE, une « contribution financière régulière » […] « équitable ». Concrètement, il s’agit de 350 millions de francs par an pour la période 2030–36. Cela représente un total de 2450 millions de francs.

Le montant de la contribution est redéfini tous les sept ans. Il est à prévoir que ces versements annuels seront massivement plus élevés à partir de 2037 en raison du « mécanisme juridiquement contraignant » que la Suisse contracte avec l’accord de l’UE. De plus, l’UE exige une contribution financière qui corresponde aux normes de l’UE et des États de l’EEE1. La question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par « normes de l’UE » : l’Autriche, dont la population est comparable à celle de la Suisse, verse chaque année 1.12 milliard d’euros au pot commun de l’UE. Les Pays-Bas, dont l’économie est comparable à celle de la Suisse, reçoivent 3.38 milliards d’euros par an.2 Il n’est pas nécessaire d’être devin pour comprendre que si la Suisse s’est engagée à effectuer ces paiements obligatoires juridiquement contraignants, le montant sera massivement plus élevé lors du prochain calcul et nous n’aurons rien à dire à ce sujet.

2. La Suisse paiera 2x plus par habitant pour les programmes de l’UE

La Suisse participe à l’accord de programme de l’UE (APUE). Celui-ci comprend Horizon Europe, Euratom et Digital Europe. Le Conseil fédéral a demandé un crédit supplémentaire de 666 millions pour 20253.

Comme les contributions sont calculées sur la base de la puissance économique (revenu national brut), la Suisse paie toutefois un prix nettement plus élevé que la moyenne des États membres de l’UE.

Le budget de l’UE pour les trois programmes s’élève en moyenne à 17.61 milliards d’euros/an. Par habitant, la Suisse paie deux fois plus pour sa participation à l’EUPA : 74 francs par habitant contre 39 euros par habitant de l’UE.

3. Frais supplémentaires et cachés

Charge cantonale : 56 à 74 millions de francs par an pour l’aide sociale en raison de l’immigration supplémentaire en provenance de l’UE, plus les coûts d’application du droit des aides de l’UE

Coûts spécifiques au secteur : 57.5 millions de francs par an de frais d’études, 8.57 millions pour les systèmes d’information de l’UE et 5 millions de francs par an pour la santé

Coûts de régulation : La reprise de 150 directives européennes nécessite des frais de personnel massifs pour la transposition dans le droit suisse

Clause politique d’augmentation : Les contributions peuvent être augmentées unilatéralement par l’UE jusqu’à 10% pour des « considérations politiques ».

Couplage du PIB : La puissance économique détermine certaines contributions aux programmes, la Suisse paie donc 2x plus que le membre moyen de l’UE. Exemple : 666 millions pour les programmes de recherche (crédit supplémentaire)

4. Coûts de la réglementation et bureaucratie

La reprise automatique du droit de l’UE entraîne des coûts de réglementation considérables pour l’économie suisse. Les entreprises doivent continuellement adapter leurs procédures et leurs produits aux normes changeantes de l’UE, sans que ces normes ne correspondent aux conditions suisses, qui sont très souvent plus pragmatiques et moins détaillées.

Les petites et moyennes entreprises seront particulièrement touchées (PME), car elles ne disposent souvent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les réglementations complexes de l’UE. Cela entraîne des désavantages concurrentiels par rapport aux grandes entreprises et peut nuire à la capacité d’innovation de l’économie suisse.

Le projet mis en consultation enfreint les directives du Conseil fédéral sur le calcul des coûts induits par la réglementation. En effet, un tel calcul fait totalement défaut dans le matériel explicatif. Dans le rapport explicatif de 931 pages, les coûts de la réglementation ne sont évoqués qu’à trois endroits : en relation avec l’accord sur l’électricité, avec le régime d’aides et dans l’accord sur le transport aérien. Ils ne sont mentionnés qu’en passant et sans être quantifiés.

Il n’y a pas eu non plus d’analyse d’impact de la réglementation (AIR). Il est ponctuellement question d’AIR dans le cadre de la reprise partielle de la directive 2004/38/CE et de l’accord sur la santé publique. Dans plusieurs sous-domaines, on a explicitement renoncé à une AIR, comme pour l’accord sur le transport aérien, Horizon et Erasmus+, la sécurité alimentaire. Dans d’autres domaines, l’AIR n’est même pas mentionnée.

Il est donc impossible de dire combien coûtera la mise en œuvre des différents aspects du paquet de l’UE en Suisse – au niveau de l’économie nationale, de la bureaucratie et de l’administration supplémentaires à tous les niveaux de l’État et des entreprises concernées. Le rapport mentionne :

- Contribution suisse : 350 millions de francs par an (2030–2036) = 2.45 milliards de francs au total, plus engagement unique de 130 millions de francs jusqu’à l’entrée en vigueur

- Programme de l’UE : 2.5 milliards de francs déjà payés pour les mesures transitoires Horizon, plus 187.5 millions de francs par an pour Erasmus+ à partir de 2027

- Charge totale du budget fédéral : Environ 1.4 milliard de francs de dépenses annuelles supplémentaires à partir de 2035.

- Coûts de personnel : Environ 100 équivalents temps plein (ETP) de plus à la Confédération (13.5 millions de francs par an)

- Augmentation automatique : Mécanisme de paiement permanent après 2036 avec adaptation à l’inflation et « facteur de compensation »

- Coûts de la réglementation européenne : L’Allemagne (la plus grande économie de l’UE) est en récession : la bureaucratie et les prix élevés de l’énergie (dictés par l’idéologie) ont aggravé les problèmes de l’industrie allemande :

« La raison de cette crise est la politique européenne absurde, qui met d’innombrables bâtons dans les roues des constructeurs automobiles ».4

« La bureaucratie galopante entraîne l’impuissance et la frustration dans les entreprises allemandes ».5

Libre circulation des personnes : Plus d'immigration dans l'État social suisse

La libre circulation des personnes est développée contrairement aux dispositions de la Constitution fédérale. Ainsi, l’UE veut « l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’UE »1 et exige la reprise de la directive sur les citoyens de l’Union (reprise de la directive 2004/38/CE et du règlement (UE) 2019/1157) avec seulement quelques exceptions mineures ; les citoyens de l’UE obtiennent donc l’autorisation d’établissement ou le droit de séjour permanent après 5 ans seulement, au lieu de 10 ans actuellement. Avec le droit de séjour permanent, un tout nouveau statut est créé. Les citoyens de l’UE (y compris ceux des futurs États membres pauvres) pourront rester en Suisse, même s’ils deviennent chômeurs ou dépendants de l’aide sociale, ce qui entraînera une hausse massive des coûts pour les contribuables ou des cotisations patronales et salariales.

- Établissement déjà après 5 ans au lieu de 10 pour tous les citoyens de l’UE

- Plus de contingents pour les futurs nouveaux pays de l’UE (Ukraine, Géorgie, Moldavie, pays des Balkans : plus 60 millions de citoyens de l’UE)

- Expulsion en cas de chômage seulement possible si « auto-infligé »

La Suisse doit tenir compte de la jurisprudence actuelle et future de la CJCE. Cela signifie que même une personne qui perçoit une aide sociale complémentaire dès le premier jour est considérée comme un « travailleur ». Pour obtenir le statut « d’actif » et le droit de séjour, il suffit par exemple qu’une personne travaille à 40% et gagne environ 2’000 francs par mois. Dans l’UE, une semaine de travail de 11 heures est déjà considérée comme une activité professionnelle suffisante.

Un citoyen « actif » de l’UE peut, malgré une dépendance complémentaire de l’aide sociale, faire venir sa famille, qui est prise en compte dans les besoins vitaux et augmente encore la dépendance de l’aide sociale. Le conjoint rejoint ne peut pas être contraint par le droit des étrangers à travailler pour réduire l’aide sociale.

La libre circulation des personnes a été introduite progressivement à partir de 2002. La libre circulation complète des personnes s’applique depuis le 1er juin 2007 à désormais 27 États membres de l’UE ; cela représente environ 450 millions d’habitants. D’autres candidats à l’adhésion à l’UE se profilent à l’horizon : la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont déjà déposé des demandes d’adhésion. Des négociations d’adhésion ont déjà été ouvertes avec l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Le Kosovo a le statut de pays candidat. La pression migratoire (on parle de plus de 60 millions de citoyens de l’UE supplémentaires) sur la Suisse augmenterait ainsi massivement.

Clause de sauvegarde :

L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE contient déjà une clause de sauvegarde. Le Conseil fédéral n’avait jamais fait usage de cette possibilité malgré une immigration record. La nouvelle clause de sauvegarde est une copie de l’ancienne. La Suisse doit pouvoir invoquer la clause dite de sauvegarde en cas de « graves problèmes économiques ou sociaux ». Même si les conditions étaient remplies, l’UE pourrait prendre des « mesures compensatoires » (c’est-à-dire des sanctions). Le processus absurde : la Suisse agit légalement pour éviter des dommages et peut malgré tout être sanctionnée.

Dans la pratique, le comité mixte ainsi que le tribunal arbitral n’autoriseront jamais l’activation de la clause de sauvegarde : L’UE va tellement plus mal que la Suisse sur le plan économique et social qu’elle ne fera pas de concessions à cette dernière tant qu’il y aura un tel mécontentement au sein de sa propre population.

- L’ALCP actuel repose sur le droit de l’UE en vigueur depuis 1999 (Bilatérales I), y compris la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) jusqu’en 1999. Le protocole de modification de l’ALCP reprend le nouveau droit de l’UE dans le domaine de la libre circulation des personnes, y compris la nouvelle jurisprudence de la CJUE des 25 dernières années.

- Un nouveau droit de séjour permanent est introduit. Celui-ci est accordé à toute personne ayant vécu 5 ans en Suisse en tant que travailleur salarié ou indépendant. Le chômage et le recours à l’aide sociale pendant 6 mois maximum sont pris en compte. Les faux indépendants en bénéficieront également. Passé ce délai, la qualité de travailleur ne doit plus être remplie.

- Le droit de séjour permanent est en fait une nouvelle autorisation d’établissement C PLUS. Le statut est pratiquement inaliénable et ne se perd qu’après deux ans d’absence du pays. La criminalité et la dépendance de l’aide sociale ne sont pas des motifs de retrait, sauf si la sécurité intérieure est justement menacée. L’initiative sur le renvoi des criminels étrangers, qui n’est de toute façon pas suffisamment appliquée, reste donc lettre morte pour les citoyens de l’UE/AELE.

- Les droits prévus par l’ALCP s’appliquent à tous les citoyens de l’UE/AELE, c’est-à-dire à environ 500 millions de personnes. Les très nombreux nouveaux naturalisés musulmans d’Allemagne, de France, d’Espagne et du Portugal en profitent également. En 2024, l’Allemagne a naturalisé près de 300 000 personnes, principalement des Syriens, des Afghans et des Turcs.

- L’immigration dans l’État social continue d’augmenter au détriment de la population suisse (prestations complémentaires, aide sociale, séjours en EMS, car des retraités peuvent aussi venir).

- Le regroupement familial continue de s’étendre. Selon le droit suisse (AIG), seuls les conjoints et les enfants jusqu’à 18 ans peuvent bénéficier du regroupement familial (valable pour les pays tiers). Selon le droit européen, le regroupement familial est autorisé : le conjoint, les enfants jusqu’à 21 ans, les petits-enfants jusqu’à 21 ans ainsi que les parents, les grands-parents, les autres partenaires, les beaux-parents, les beaux-grands-parents, tous peuvent venir, obtenant eux aussi un droit de séjour permanent après 5 ans. Un séjour de 2.5 ans (maximum 6 mois par année civile) en l’espace de 5 ans suffit (le reste peut être passé à l’étranger).

- Remplit le statut de salarié toute personne qui travaille par exemple à 40%, gagne CHF 2’000 et perçoit l’aide sociale en complément. Ils peuvent même faire venir leur conjoint et, par exemple, 5 enfants, tout en étant dépendants de l’aide sociale, sachant que celle-ci augmentera massivement. Les offices de migration sont impuissants.

- Le nouvel ALCP viole l’art. 121a de la Constitution (initiative contre l’immigration de masse) : il est reconnu (SEM) qu’il conduit à une augmentation de l’immigration et à une amélioration du statut juridique des personnes déjà immigrées. Lors de la votation sur les nouveaux traités de l’UE, l’art. 121a Cst. devrait donc être modifié, ce qui nécessiterait impérativement une majorité des cantons.

- La nouvelle clause de sauvegarde de l’ALCP est un leurre, car elle contient exactement les mêmes conditions qu’auparavant. Selon la logique de l’UE, il s’agit d’une clause d’urgence et non d’une clause de sauvegarde. Ses obstacles sont donc extrêmement élevés : 1) problèmes économiques ou sociaux graves, 2) la cause doit être l’immigration UE/AELE, 3) l’obligation de preuve incombe à la Suisse, 4) le recours est compliqué via un comité mixte et un tribunal arbitral. L’histoire de la clause de sauvegarde de l’ALCP montre qu’elle n’offre aucune protection contre l’immigration illimitée.

- La clause de sauvegarde autonome du Conseil fédéral dans le droit suisse est un leurre encore plus aberrant, car elle ne contient qu’une obligation de consultation et d’examen du Conseil fédéral et, dans l’ordonnance, des valeurs seuils mais pas d’obligation de saisine. De plus, la clause de sauvegarde de l’ALCP prime sur l’AIG (ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral).

- Les citoyens de l’UE/AELE doivent être mis sur un pied d’égalité avec les Suisses en ce qui concerne les taxes d’études. Cela entraîne encore plus d’immigration à des fins d’études et plus de coûts pour la population suisse – soit par le biais de taxes d’études globalement plus élevées, soit par le biais de contributions étatiques plus élevées. Aujourd’hui déjà, 30% de tous les étudiants en Suisse sont des étudiants étrangers.

- La « méthode d’intégration » s’applique à l’ALCP. La reprise du droit ne fonctionne pas de manière dynamique, mais automatique : le nouveau droit européen devient directement « partie intégrante de l’ordre juridique suisse » si les représentants suisses au sein du comité mixte n’y opposent pas leur veto. Une transposition par la voie législative ordinaire n’est pas prévue : le Parlement et le peuple n’ont plus rien à dire dans le domaine sensible de l’immigration.

1 Point 13 Common Understanding, Libre circulation des personnes

Aides d’Etat

La Suisse connaît différentes formes de subventions ou d’aides d’État. Par exemple :

- Promotion des énergies renouvelables

- Garanties de l’État, par exemple pour les banques cantonales

- Allégements fiscaux pour l’implantation d’entreprises

- Subventions pour le trafic régional et d’agglomération

- Projets privés-publics comme les parcs d’innovation, les terrains de sport, les piscines ou la construction d’arènes sportives (Swiss Life Arena : prêt sans intérêt de la ville de Zurich au ZSC, contribution annuelle à l’exploitation, octroi du droit de superficie)

- Nouvelle politique régionale (NPR) : la Confédération et les cantons investissent ensemble dans des projets et des entreprises (promotion de l’innovation, tourisme, transformation numérique de l’économie).

- Aide d’urgence de l’État à l’aciérie de Gerlafingen par la réduction des taxes sur le réseau électrique

1. Comment les aides d’État sont-elles gérées aujourd’hui en Suisse ?

Jusqu’à présent, la Suisse ne dispose pas d’une autorité fédérale de surveillance des aides d’État. Les subventions ne sont que peu réglementées en Suisse. La loi suisse sur les subventions contient des dispositions aux formes juridiques, aux modalités d’octroi et aux règles de procédure, mais pas à la question de l’admissibilité des subventions proprement dite. Les cantons sont en principe souverains en matière de subventions, pour autant qu’il n’existe pas d’autres obstacles juridiques.

En Suisse — et cela est important —, les processus décisionnels qui sous-tendent les aides d’État sont très différents. Même si les autorités sont impliquées, dans notre Suisse et sa démocratie directe, c’est le souverain — le peuple — qui décide ou qui approuve les bases légales. Les subventions sont des décisions politiques et des manifestations de volonté politique. Elles n’ont pas lieu uniquement au niveau national ; il peut aussi s’agir de décisions de parlements communaux ou cantonaux ou de décisions populaires.

2. L’UE contrôlera et surveillera systématiquement

L’UE surveille systématiquement les aides d’État. Les aides doivent être notifiées au préalable à la Commission européenne et approuvées par celle-ci. L’UE dispose d’un ensemble de règles détaillées sur les aides d’État afin de garantir un régime de concurrence uniforme (« level playing field »).

3. Quels sont les domaines concernés par la nouvelle réglementation ?

Les règles de l’UE en matière d’aides d’État doivent être intégrées à l’accord dans le domaine du transport aérien et des transports terrestres, ainsi que dans l’accord sur l’électricité, ce qui concerne en particulier les entreprises d’électricité qui appartiennent — en partie — aux cantons et aux communes.

4. Nouvelle super-autorité COMCO (comme bras armé de l’UE)

La loi sur la surveillance des aides d’État présentée par le Conseil fédéral prévoit d’attribuer la compétence de surveillance des aides d’État à une nouvelle chambre (Chambre des aides d’État) de la Commission de la concurrence (COMCO).

Les nouveaux accords prévoient que la COMCO et la Commission européenne concluent des « accords pour un échange régulier d’informations, y compris sur la manière dont l’application des règles affecte les aides existantes »1. La loi sur la surveillance des aides ne précise pas ce que la COMCO peut exactement convenir avec la Commission et si elle peut éventuellement transmettre à la Commission des informations délicates des cantons ou des projets de prises de position confidentielles. Le rapport explicatif ne s’exprime pas non plus à ce sujet2.

Il est frappant de constater que les autorités suisses et le monde politique sont tenus à l’écart de l’autorité de surveillance, alors que les relations avec la Commission européenne sont rendues perméables. Il ne serait pas compatible avec la logique du système à deux piliers que la COMCO devienne le bras armé de la Commission européenne.

5. Les cantons perdront leur autonomie d’organisation et de procédure

La loi sur la surveillance des aides d’État prévoit que la COMCO examine d’abord les aides d’État et les commente dans un avis non contraignant. Pendant l’enquête de la COMCO, les autorités cantonales n’ont pas la qualité de partie et n’ont notamment pas le droit d’être entendues. Si la COMCO rend une évaluation négative et que le donneur d’aide ne veut pas la suivre, il peut déposer un recours auprès de l’instance de recours compétente selon le droit fédéral ou cantonal. L’instance de recours rend alors une décision qui est juridiquement contraignante.

Ce système ne préserve que formellement l’autonomie d’organisation et de procédure des cantons. En réalité, cette autonomie subit des restrictions qui vont au-delà de ce qui est indispensable pour garantir une surveillance correcte et uniforme des aides d’État.

- Le droit d’être entendu doit être laissé à l’appréciation de l’autorité de surveillance

- L’accès des concurrents aux requêtes des autorités cantonales est ouvert

- Le Conseil fédéral veut en même temps que les concurrents aient le droit de consulter les requêtes des autorités cantonales et d’y répondre3. Dans l’UE, cela ne serait pas compatible avec la souveraineté des États membres et le secret de fonction. La Commission européenne n’est pas autorisée à donner aux concurrents un droit de regard sur les requêtes des donneurs d’aides.

6. Qui surveille l’Autorité ?

On voit déjà à quel point les interventions de la COMCO peuvent être problématiques et disproportionnées :

- les subventions cantonales pour l’organisation de camps de ski pour les écoles qui font appel à des moniteurs de ski titulaires d’un diplôme spécifique,

- la répartition par les organes cantonaux des moyens provenant des fonds de soutien de Swisslos et de la Loterie Romande.

Une question simple mais importante se pose alors : qui surveille l’autorité de surveillance ? Qui la remet à sa place ? Un contrôle démocratique peut-il encore être exercé sur la COMCO ?

1 Art. 7, al. 1, let. b Protocole sur les aides d’État de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; Art. 17, al. 2, let. (b) Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’électricité (Accord sur l’électricité).

2 Cf. rapport explicatif, ch. 2.2.5.7, p. 115.

3 Rapport explicatif, ch. 2.2.7, art. 21 – Droits des concurrents, p. 150.

ARM - Suppression des obstacles techniques au commerce

L’importance de cet accord de reconnaissance mutuelle (ARM) est souvent surestimée. Le Conseil fédéral ne fait pas exception dans son rapport sur le paquet européen. Les derniers chiffres publiés officiellement datent de 2008, lorsque le SECO parlait de 250 à 500 millions de francs d’économies sur les frais d’immatriculation en Suisse. Ce chiffre correspondait à 0.2 à 0.4% de la valeur des exportations suisses vers l’Europe. Différentes études récentes confirment des ordres de grandeur similaires.

1. Utilité limitée de l’ARM

Tous les produits Tech auxquels les directives s’appliquent dans le cadre de l’ARM relèvent également de ce que l’on appelle le système CE de l’UE. Le label « CE » indique que le fabricant a satisfait à toutes les exigences des directives européennes applicables au produit (notamment en matière de sécurité, de protection de la santé et de protection de l’environnement). Le produit peut ainsi circuler librement dans l’Espace économique européen. Tout producteur, où qu’il soit domicilié dans le monde, a le droit d’accéder à cette norme avec la diligence et les obligations légales qui s’imposent. Les institutions officiellement accréditées qui doivent procéder à des contrôles pour certains produits peuvent également le faire pour les producteurs situés en dehors de l’espace européen. L’accès à cette norme, que l’UE prévoit pour renforcer la concurrence sur son propre marché intérieur, n’a donc absolument rien à voir avec le présent paquet d’accords.

2. Amélioration minime

Le paquet vise à introduire un accès préférentiel au marché. Il ne s’agit toutefois que d’une amélioration minime ; l’UE exige que les producteurs qui revendiquent ces normes et donc le droit d’exporter vers l’UE désignent un représentant domicilié dans l’UE. L’UE veut un accès au droit en cas de problèmes de sécurité, de santé ou d’environnement. Jusqu’à présent, l’UE n’a renoncé à cette exigence que pour les exportateurs suisses, grâce aux accords bilatéraux. Avec le présent paquet, cette renonciation deviendrait un droit. Il s’agit toutefois d’un avantage très limité.

3. Même le rapport explicatif reconnaît son utilité limitée

Selon le rapport explicatif (p. 403), la reprise dynamique du droit selon l’article 5 n’entraîne pas de changements importants dans la pratique, car la Suisse adapte déjà son droit à celui de l’UE. Selon la méthode de l’équivalence, qui est maintenue pour l’ARM, la Suisse doit continuer à adopter des dispositions dans son ordre juridique afin de parvenir à une réglementation équivalente. Si l’UE adopte un nouvel acte juridique dans un domaine couvert par l’ARM, les parties contractantes doivent l’intégrer « dès que possible » dans l’annexe 1 de l’accord. L’intégration des actes juridiques se fait sur décision du comité mixte.

4. Les risques sont sous-estimés

Le rapport explicatif admet donc que les avantages de l’adaptation sont très limités. Les risques sont cependant fortement sous-estimés dans le rapport : la grande différence dans la nouvelle procédure réside dans le fait que la Suisse doit reprendre les normes de l’UE de manière dynamique ou ne peut plus suivre sa propre voie sans risquer des mesures de compensation. Même si la Suisse traduit les actes juridiques dans son propre droit, le cœur du droit reste celui de l’UE.

Il existe un risque d’extension indésirable des réglementations de l’UE pour la Suisse, qu’elle doit reprendre « de manière satisfaisante (art. 9 ARM) » dans son droit. Il est possible que l’UE édicte de nouvelles réglementations dans le domaine des technologies numériques (IA), de la biotechnologie ou de la durabilité et qu’elle les intègre dans des chapitres existants de l’ARM en y faisant référence. Conformément à l’art. 10 de l’ARM, le comité mixte peut également ajouter de nouveaux chapitres à l’annexe 1 de l’accord. L’affirmation selon laquelle le champ d’application est fixe est donc politiquement lénifiante, mais juridiquement inexacte.

L’orientation unilatérale vers la législation de l’UE est également visible dans le fait que seuls les actes juridiques de l’UE doivent être énumérés dans la section I des chapitres sectoriels. Les références actuelles aux dispositions suisses sont supprimées. Seule la liste des actes juridiques de l’UE, que la Suisse doit reprendre de manière dynamique, fera foi à l’avenir. Les dispositions suisses ne sont plus mentionnées en parallèle, mais seulement comme « adoptées ou maintenues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du protocole institutionnel ».

5. Aucune obligation de reconnaissance de la part de l’UE

Depuis mai 2021, l’ARM est de fait bloqué dans le domaine des dispositifs médicaux, l’UE ayant refusé de l’actualiser. En refusant de mettre à jour l’ARM pour les dispositifs médicaux alors que la Suisse remplissait les conditions, l’UE a violé l’objectif même de l’accord. La raison invoquée était l’absence de lien institutionnel entre la Suisse et le marché intérieur de l’UE. En conséquence, les entreprises suisses de technologie médicale ont dû faire certifier leurs produits directement dans l’UE.

Les nouvelles dispositions institutionnelles visent à prévenir de telles situations ou à éviter que l’UE ne suspende la reconnaissance pour d’autres chapitres de l’ARM pour des raisons politiques. L’UE doit désormais être « obligée » de mettre à jour les chapitres relatifs aux différents domaines de produits (cf. rapport explicatif, p. 399). « L’obligation » de l’UE est justifiée par le protocole institutionnel. Une « obligation » contraignante de reconnaître l’évaluation de la conformité ne figure pas dans le protocole institutionnel. L’art. 5, al. 1, du protocole institutionnel exige seulement que la Suisse et l’UE « veillent » à ce que les actes juridiques de l’Union relevant du champ d’application de l’accord y soient intégrés dès que possible après leur adoption.

6. Menace de mesures compensatoires

L’intégration de l’ARM dans le système de l’accord institutionnel signifie qu’en cas de conflit — par exemple si la Suisse ne reprend pas les nouvelles dispositions de l’UE — l’UE peut prendre des mesures de compensation. Celles-ci peuvent comprendre des restrictions d’accès au marché ou d’autres désavantages économiques. Cela représente un changement de paradigme considérable : jusqu’à présent, l’ARM reposait sur la confiance mutuelle et les négociations. Désormais, il s’accompagne d’un régime formel d’application de la loi. Il s’agit d’un abandon du principe de consensus bilatéral qui prévalait jusqu’à présent, ce qui ne diminue pas les possibilités d’influence politique, mais les augmente.

L’ARM étant un accord relatif au marché intérieur, ces mesures compensatoires peuvent être prises dans le cadre de l’ARM ou dans le cadre de tout autre accord dans un domaine du marché intérieur auquel la Suisse participe (rapport explicatif, p. 403). Inversement, des mesures compensatoires peuvent également toucher l’ARM si le tribunal arbitral constate une violation de la Suisse dans un autre accord.

Accord sur l’électricité

Avec l’accord sur l’électricité, la Suisse ne s’engage pas seulement à reprendre le contenu de nombreuses prescriptions du marché intérieur européen de l’électricité, mais aussi à s’intégrer institutionnellement dans sa structure de surveillance.

Pour la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), cela signifie un changement fondamental de sa fonction et de son intégration politique. L’ElCom devient en fait l’organe d’exécution opérationnel de la réglementation de l’UE, sans que celle-ci ait été légitimée par un processus démocratique suisse.

L’ElCom aurait à l’avenir pour tâche de mettre en œuvre des prescriptions élaborées par des institutions de l’UE comme l’ACER (Agence de coopération des régulateurs de l’énergie) ou le REGRT-E (Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité) et intégrées dans l’accord par le comité mixte. Cela concerne des domaines de régulation essentiels tels que la gestion du réseau, l’attribution des capacités, la gestion de la congestion, le redispatching, les obligations de transparence et l’ouverture du marché.

Les réglementations de l’UE sont conçues pour un grand marché intérieur et ne tiennent pas compte des structures spécifiques du marché suisse de l’énergie. Il peut en résulter des distorsions de concurrence qui désavantagent les entreprises suisses. Les centrales hydroélectriques, qui constituent l’épine dorsale de l’approvisionnement énergétique de la Suisse, vont notamment souffrir des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Les structures fédérales de notre système énergétique sont particulièrement touchées. Les centrales communales, qui bénéficient traditionnellement d’une priorité d’injection et jouent un rôle important dans l’approvisionnement énergétique décentralisé, seraient désavantagées par les règles de concurrence de l’UE.

Les répercussions sur le système des redevances hydrauliques et sur l’octroi de nouvelles concessions pour les centrales hydroélectriques sont tout aussi problématiques. Les règles de l’UE en matière d’aides d’État pourraient considérer les redevances hydrauliques traditionnelles comme des aides d’État, ce qui mettrait en péril le système éprouvé de compensation pour l’utilisation des ressources hydrauliques. Les nouvelles concessions devraient faire l’objet d’appels d’offres à l’échelle de l’UE, ce qui saperait le contrôle local de ces ressources stratégiques au profit d’investisseurs étrangers.

Les aides et les mesures de soutien qui étaient possibles jusqu’à présent pourraient être considérées comme des distorsions du marché et être interdites. Les entreprises énergétiques suisses perdraient ainsi leur position sur le marché et seraient évincées par des concurrents étrangers.

Reprise dynamique du droit européen- Procédure d’intégration

- Pas de droit d’organisation, pas de possibilité de refuser librement de nouvelles dispositions, menace permanente de mesures compensatoires (c’est-à-dire de mesures pénales)

- Si le « comité mixte » est d’accord, le nouvel acte juridique de l’UE est adopté

- L’interprétation du droit par la CJCE peut finalement déterminer la politique énergétique suisse, même si elle devait être contraire à nos intérêts

- L’ouverture technologique n’est plus garantie

- Beaucoup de possibilités sont ouvertes avec la reprise dynamique du droit (Schengen/Dublin, CEDH)

- Les redevances hydrauliques pourraient être mises sous pression, au plus tard lors de l’octroi de nouvelles concessions selon les prescriptions de l’UE

- Les contributions aux investissements et les primes de marché flottantes pour les énergies renouvelables ne sont plus possibles après 6 ans.

- Les contributions aux frais d’exploitation pour la biomasse et la géothermie, les indemnités pour les mesures relatives aux débits résiduels et pour l’assainissement écologique de l’énergie hydraulique ne sont plus possibles après 10 ans.

- Règles identiques pour la promotion des énergies renouvelables : la politique climatique et la politique en matière de CO₂ seront-elles à l’avenir déterminées par l’UE ?

- 48 % de l’énergie finale doit être renouvelable : aujourd’hui, cela correspond aux objectifs de la Suisse, mais plus tard ?

- L’ElCom devient la marionnette d’exécution de nouvelles réglementations européennes sans légitimité démocratique

- Soumission aux autorités de l’UE ACER et ENTSO-E, sans droit de vote, mais avec participation aux coûts.

- Mise en œuvre de régulations dans les domaines : gestion du réseau, gestion des congestions, redispatching, obligations de transparence ainsi que planification des capacités, évolution du réseau et du marché avec les conséquences correspondantes sur l’infrastructure

- Personne n’est plus responsable de la sécurité de l’approvisionnement : le marché ? L’Union européenne ?

- Plus de possibilité de constituer une réserve d’eau = moins bonne sécurité d’approvisionnement

- La priorité d’alimentation des centrales électriques communales tombe, conséquences sur les contrats de fourniture ?

- Limite de l’approvisionnement de base

- Aujourd’hui à 100 MWh (possible), désormais à 50 MWh (obligatoire) : limite arbitraire et non concertée avec l’UE, ne correspond qu’à 52% de la consommation suisse

- Les instruments de capacité et de réserve ne sont plus possibles que sous les règles de l’UE, constituant un abandon de la sécurité énergétique nationale.

- Le marché joue toujours dans les deux sens : les prix de l’électricité deviennent plus volatils

- Switching entre le marché libre et l’approvisionnement de base, les consommateurs d’électricité paient pour cela

- Le marché libre ne prend pas en charge les coûts de la sécurité d’approvisionnement. De nouveaux prélèvements étatiques sont inévitables, car les prélèvements actuels ne sont pas utilisés pour la sécurité d’approvisionnement.

- Une grande consolidation des gestionnaires de réseau de distribution est attendue

- Les réseaux restent en monopole, mais devraient être nationalisés. Aujourd’hui déjà, les exploitants de réseaux font 650 millions de francs de bénéfices par an sur le marché monopolistique, aux frais de la collectivité. Nous serons donc en contradiction avec les principes de couverture des coûts et d’équivalence

- Les frais d’utilisation du réseau ont déjà fortement augmenté en raison d’une mauvaise politique énergétique. Il est probable que les coûts de réseau continuent d’augmenter en raison des règles de l’UE toujours plus strictes.

- La structure de propriété de Swissgrid devient encore plus problématique qu’elle ne l’est déjà.

Sécurité alimentaire et agriculture

Sous le terme « d’espace commun de sécurité alimentaire » se cache un vaste projet d’intégration qui va bien au-delà de la coopération sectorielle actuelle entre la Suisse et l’UE.

L’appellation « protocole à l’accord sur la sécurité alimentaire » est trompeuse et dissimule les véritables intentions de ce dispositif contractuel. La sécurité alimentaire en Suisse est déjà la meilleure au monde et n’a pas besoin d’être soumise à l’UE. Nous disposons de systèmes de contrôle éprouvés et harmonisés au niveau cantonal qui garantissent la protection des consommateurs sans pour autant dégénérer en un flot de réglementations exagéré.

L’accord sur la sécurité alimentaire ne concerne qu’en apparence la protection des consommateurs. En réalité, il s’agit d’un instrument de régulation de grande envergure de l’UE. Derrière cela se cache la stratégie de l’UE « de la ferme à la table » (Farm to Fork), qui englobe aussi bien le domaine de la sécurité alimentaire que celui de la protection de l’environnement et de la santé. Une délimitation claire de ces domaines n’est pas possible et n’est pas non plus souhaitée. La stratégie « de la ferme à la table » comprend des mesures tout au long de la chaîne alimentaire : de la production à la consommation et contient également des objectifs spécifiques « pour la promotion d’une alimentation durable ». Cela vise également à mettre les consommateurs sous tutelle et à les orienter vers une alimentation pauvre en viande ou en sucre, ce qui, in fine, se répercute également sur les producteurs de denrées alimentaires.

1. Champ d’application

La chaîne d’approvisionnement alimentaire comprend1 :

- Toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des sous-produits animaux,

- La santé et le bien-être des animaux,

- La santé des plantes et les produits phytosanitaires,

- Le matériel de multiplication des plantes,

- Les résistances aux antimicrobiens,

- Les élevages d’animaux,

- Les contaminants et résidus,

- Les matériaux et objets en contact avec les aliments,

- Les étiquetages,

- Les contrôles officiels dans ces domaines.

2. Neutralisation de nos procédures de participation

Avec la reprise dynamique (c’est-à-dire automatique) du droit, nos procédures de participation des cantons, des associations et, en fin de compte, les décisions du peuple, des cantons et des parlements sont annulées. Avec la reprise directe du droit européen (méthode intégrative), le référendum devient pratiquement impossible.

3. Mesures de compensation

Une infraction au protocole sur la sécurité alimentaire peut donner lieu à des mesures compensatoires. La particularité suivante s’applique : les mesures compensatoires peuvent concerner non seulement le protocole sur la sécurité alimentaire ou d’autres accords sur le marché intérieur, mais aussi l’accord agricole existant.

4. La clause guillotine existe

Le protocole sur la sécurité alimentaire est lié à l’accord existant sur les échanges de produits agricoles (accord agricole). Cela signifie que la clause guillotine prévue dans l’accord agricole s’applique également au protocole sur la sécurité alimentaire2. Une dénonciation du protocole peut donc entraîner l’abrogation de l’accord agricole, de l’accord sur la libre circulation des personnes, de l’accord sur le transport aérien, de l’accord sur les transports terrestres, de l’accord ARM, de l’accord sur les marchés publics et de l’accord sur la coopération scientifique et technologique.

5. Mise en œuvre autonome supplémentaire par le Conseil fédéral

Dans l’avant-projet de révision totale de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (de la loi sur les denrées alimentaires), le Conseil fédéral propose que de vastes compétences lui soient déléguées pour une mise en œuvre autonome3. Il souhaite pouvoir décider à l’avenir que le droit européen réglemente également le commerce des denrées alimentaires et des biens de consommation qui ne sont pas couverts par le protocole sur la sécurité alimentaire.

Parmi les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels le Conseil fédéral veut décider d’une reproduction autonome, on trouve4 :

- l’eau potable

- le café

- le chocolat

- les produits cosmétiques

Le rapport explicatif ne précise pas quels autres aliments ou objets usuels pourraient être concernés.

6. Nouveaux contrôleurs de l’UE en Suisse

À la page 709 du rapport explicatif, on peut lire : « Il s’agit en outre de créer un cadre uniforme pour les contrôles officiels afin de garantir une surveillance et une application efficaces des règles en matière de sécurité alimentaire, de santé animale, de protection phytosanitaire et de bien-être des animaux ». Les compétences de contrôle sont fortement étendues par le protocole sur la sécurité alimentaire. Désormais, les contrôleurs de l’UE pourront donc intervenir dans les fermes, les fromageries, les cantines, les restaurants, les serres, les boucheries, les boulangeries, etc. Ils auront un accès total et seront autorisés à effectuer des contrôles.

7. Perte de qualité

La Suisse est contrainte à « l’introduction intégrée de normes harmonisées pour l’ensemble de la chaîne alimentaire », comme le stipule l’article 5, paragraphe 2, point c). Dans la pratique, cela signifie un nivellement par le bas, car la législation européenne prévoit des normes inférieures à celles de la Suisse dans des domaines essentiels. La marque « Made in Switzerland », qui représentait une promesse de qualité et un important critère de différenciation, perd ainsi sa signification. Les consommateurs qui étaient prêts à payer un prix plus élevé pour la qualité suisse recevront à l’avenir des produits qui ne se distingueront plus du point de vue qualitatif.

8. Problématique du génie génétique

Bien que la population suisse se soit clairement prononcée contre les OGM lors de plusieurs votations et qu’un moratoire correspondant sur les OGM soit en vigueur, le protocole menace d’affaiblir systématiquement cette décision démocratiquement légitimée. L’article 7, paragraphe 1, point a), du protocole semble, à première vue, accorder une exception aux organismes génétiquement modifiés. Toutefois, à y regarder de plus près, cette exception s’avère largement sans valeur. En effet, la Suisse doit « autoriser la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux autorisés dans l’Union qui contiennent des traces fortuites ou techniquement inévitables de matériel consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou obtenus à partir de ceux-ci, dans la mesure où ces traces ne dépassent pas le seuil fixé par la législation de l’Union ».

9. Marchés à la ferme et vente directe

Ce protocole ne prévoit aucune exception pour les petits producteurs locaux. La réglementation de « toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux », définie à l’article 2, couvre également les formes les plus petites et les plus traditionnelles de commercialisation des aliments. Les marchés fermiers, les vendeurs directs, les fêtes de village et la gastronomie locale sont soumis à un ensemble de règles bureaucratiques conçues pour les structures industrielles.

Les agriculteurs qui vendent leurs produits directement à la ferme ou sur les marchés hebdomadaires devront à l’avenir respecter les mêmes concepts HACCP complexes, les mêmes systèmes de traçabilité et les mêmes obligations de documentation que les grands distributeurs. Un vendeur direct qui vend sa propre charcuterie sur le marché du village doit désormais tenir des registres détaillés de chaque étape de la production, faire effectuer régulièrement des analyses de laboratoire et suivre des formations approfondies en matière d’hygiène.

10. Une bureaucratie étouffante pour les associations, les fêtes de lutte, les girons ou encore les manifestations scolaires

La situation devient particulièrement absurde par exemple lors des manifestations traditionnelles ou les fêtes de villages. Si le club de gymnastique local veut griller des saucisses faites maison lors de sa fête annuelle ou si une association souhaite vendre des confitures maison sur le marché de Noël, ces activités tombent sous le coup de la réglementation européenne sur les denrées alimentaires. Les bénévoles doivent suivre des formations en matière d’hygiène, les cuisines doivent être certifiées par l’UE et une documentation sur les ingrédients et les processus de fabrication doit être tenue pour chaque produit.

Cette bureaucratisation détruit les structures communautaires et les traditions locales. Les fêtes de lutte, les girons et autres manifestations typiquement suisses deviennent soit impossibles, soit doivent abandonner leurs offres de restauration traditionnelles. La culture vivante des marchés et des fêtes locales, qui constitue une part importante de l’identité suisse, est sacrifiée sur l’autel de la réglementation européenne.

11. Contrôles et coûts supplémentaires pour la restauration, l’hôtellerie, y compris les cantines d’entreprises

La gastronomie suisse, du troquet de village au restaurant étoilé Michelin, en passant par les cantines d’entreprises, les cuisines de campagne militaires et les cuisines d’entrepôts, est soumise à un ensemble complexe de règles par le biais du protocole. Les règles de l’UE pour les restaurants sont axées sur des procédures standardisées. Elles ne tiennent pas compte des particularités du paysage gastronomique suisse. Les restaurants devront à l’avenir établir des déclarations d’allergènes détaillées selon les prescriptions de l’UE, même pour les plats traditionnels suisses dont les recettes n’ont pas changé depuis des générations. Un plat de röstis maisons dans une métairie doit répondre aux mêmes exigences bureaucratiques qu’un produit fini fabriqué industriellement. Les cuisines scolaires et les cantines, qui travaillent souvent avec des budgets serrés, sont particulièrement concernées, car elles doivent non seulement supporter des coûts de conformité plus élevés, mais aussi adapter leurs menus aux exigences de l’UE.

12. Qualité de l’eau potable selon la législation européenne

À la page 741 du rapport explicatif, on peut lire que la législation européenne en matière d’hygiène contenue dans « l’annexe I » du protocole exige que l’eau qui entre en contact avec les denrées alimentaires présente une qualité d’eau potable conforme à la législation européenne 698. Indirectement, la législation de l’UE sur l’eau potable est donc déjà contraignante pour les producteurs de denrées alimentaires en Suisse, dans la mesure où ils exportent leurs produits vers l’UE.

C’est précisément là que le bât blesse : désormais, les règlements de l’UE s’appliquent également à la production en Suisse et pour la Suisse ou les pays d’exportation en dehors de l’UE. Les prescriptions relatives à la qualité de l’eau potable, par exemple dans les douches de l’UE, s’appliquent désormais aussi à l’hôtellerie, aux logements de l’armée, etc. Les entreprises de production de denrées alimentaires, mais aussi les entreprises sanitaires, les entreprises de restauration, les cuisines de l’armée, y compris les cuisines de campagne, se voient donc imposer des centaines, voire des milliers de pages de prescriptions et d’obligations pour adapter leur production.

13. Coûts massifs et extension des obligations de déclaration

Exemple de déclaration de vin : D’ici le 1er janvier 2024, le tableau des valeurs nutritives (calories, protéines, sucres, etc.) devra être déclaré sur chaque bouteille de vin provenant de l’Union européenne. Cela peut également se faire sous la forme d’un code QR qui renvoie le consommateur à une page web contenant le tableau. Le site web ne doit toutefois pas contenir de publicité, il ne peut donc pas non plus s’agir du site web du viticulteur concerné.

Conformément à l’annexe 7 des Bilatérales 2, la Suisse aurait déjà dû adopter ce principe automatiquement. Raisonnables comme nous le sommes en Suisse, nous avons toutefois décidé de ne pas reprendre cette loi. Cette décision a été prise par le Conseil fédéral sous la pression du Parlement (motion de commission de la CSEC-N en novembre 2024). L’annexe de l’accord agricole contient cette réglementation. Que va-t-il changer maintenant ? Désormais, l’UE peut nous menacer d’arbitrage et adopter une sanction en cas de non-prise en charge. Dans la pratique, cela signifie pour une entreprise viticole suisse moyenne la création d’environ 15 à 20 pages web sur la valeur nutritive, l’adaptation complète des étiquettes et la mise à jour permanente des deux offres ; c’est un énorme surplus de bureaucratie.

Exemple de déclaration de fromage : Le fromage étant un produit naturel, il n’est pas nécessaire aujourd’hui en Suisse d’imprimer un tableau des valeurs nutritives. Cela ne serait nécessaire que dans le cas d’une allégation mentionnée comme « riche en protéines » ou « pauvre en matières grasses ». Dans l’UE, c’est pourtant obligatoire. Ainsi, tous les emballages de produits suisses devraient être adaptés, même ceux qui ne sont fabriqués que pour le marché suisse. Cette question est réglée par la nouvelle Common Food Safety Area.

1 Rapport explicatif, point 2.12.6, p. 698.

2 Art. 34 al. 4 du Protocole sur la sécurité alimentaire en relation avec l’art. 17 al. 4 de l’Accord agricole.

3 Art. 57 al. 3 AP pour une révision totale de la loi sur les denrées alimentaires ; rapport explicatif, ch. 2.12.9.5, p. 762.

4 Rapport explicatif, ch. 2.12.9.5, p. 762.

Accord sur les transports terrestres

1. Le service public en danger ?

La Suisse dispose d’un réseau de transports publics bien développé, notamment dans les villes et les agglomérations. Ce réseau de transport ne fonctionne que grâce aux subventions. Dans les transports terrestres, la question peut se poser de savoir s’il y a aide d’État lorsque, par exemple, les pouvoirs publics financent en permanence le transfert du transport de marchandises de la route vers le rail ou cofinancent le renouvellement du matériel roulant pour le transport de marchandises. Même si un soutien de l’État n’est pas exclu par principe dans de tels cas, le droit des aides d’État peut, dans certaines circonstances, rendre nécessaires des adaptations, par exemple en imposant des exigences plus élevées en matière de preuve d’un besoin de financement public ou en limitant le montant ou la durée du financement.

Comme dans le secteur de l’aviation, le soutien public aux infrastructures peut, dans certaines circonstances, contenir des éléments d’aide d’État si un avantage sélectif est accordé à certaines entreprises ou à certains secteurs économiques.

Il conviendrait par exemple d’examiner si les aides d’État actuellement accordées par la Confédération et le canton de Bâle-Ville pour la réalisation du nouveau terminal de transbordement à Bâle (Gateway Basel Nord) pourraient constituer des aides d’État. La COMCO a évalué ce projet du point de vue du droit des cartels. Elle pourrait également examiner à l’avenir s’il existe des aides d’État et, dans l’affirmative, si celles-ci sont autorisées.

2. Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs

Le protocole d’amendement de l’accord sur les transports terrestres conduit à une ouverture du marché dans le domaine du transport ferroviaire international de voyageurs. La nouvelle formulation de l’article 24, paragraphe 1, de l’accord sur les transports terrestres prévoit que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux établis sur le territoire d’une partie contractante ont, pour la fourniture de services de transport internationaux, « les droits de transit et les droits d’accès à l’infrastructure sur le territoire de l’autre partie contractante » dans les conditions prévues par le droit de l’UE.

L’article 24, paragraphe 1a, stipule en outre que les entreprises ferroviaires ont le droit « de prendre des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international et de les déposer dans une autre gare, même si ces gares sont situées sur le territoire de la même partie contractante, pour autant que l’objet principal du service soit le transport de voyageurs du territoire d’une partie contractante vers le territoire de l’autre partie contractante ». Afin de permettre cette ouverture du marché, les capacités restantes sur le réseau ferroviaire, qui sont libres ou qui restent libres après l’exécution de la procédure annuelle de commande d’horaires et de sillons, doivent être attribuées en priorité au transport ferroviaire international de voyageurs. Il doit s’agir d’offres complémentaires à l’horaire cadencé. Ce mécanisme est décrit de manière apparemment compréhensible dans le rapport explicatif. Toutefois, en y regardant de plus près, des incohérences apparaissent. Ainsi, le rapport explicatif accorde une grande importance à une déclaration commune annexée au protocole de modification de l’accord sur les transports terrestres. On y lit notamment ce qui suit :

« Les parties contractantes prennent acte du fait que, conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen … la gestion du trafic continue de relever de la compétence des gestionnaires d’infrastructure nationaux ».

Le Conseil fédéral conclut de cette déclaration « que les processus opérationnels sont et resteront chez les gestionnaires d’infrastructure ». Et d’ajouter : « En cas de retard des trains circulant en direction de la Suisse, c’est au gestionnaire de l’infrastructure de décider si un sillon alternatif peut être mis à disposition à court terme ou si le train doit être retourné à la frontière. Cette compétence permet de garantir la qualité élevée sur le réseau suisse et d’éviter d’importer des retards. L’horaire cadencé national n’est donc pas limité. La pratique actuelle en cas de retards de trains peut donc être maintenue. »

Ici, le Conseil fédéral fait comme si l’UE avait voulu s’engager à long terme. Ce n’est pas le cas. La déclaration commune ne fait que refléter l’état actuel du droit de l’UE. Il n’est pas non plus question que le gestionnaire d’infrastructure suisse puisse toujours accorder plus d’importance à la qualité du réseau ferroviaire suisse qu’aux intérêts de l’entreprise ferroviaire étrangère.

Si le droit de l’UE devait évoluer à l’avenir dans ce domaine, la Suisse ne pourrait sans doute pas s’opposer à une reprise de cette évolution. En effet, le protocole de modification de l’accord sur les transports terrestres ne prévoit aucune exception à l’obligation de reprise dynamique du droit qui pourrait être pertinente.

Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un scénario irréaliste résulte de ce qui suit : Le Parlement européen et le Conseil de l’UE discutent actuellement d’une proposition de règlement sur l’utilisation des capacités d’infrastructure ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen. Ce règlement entraîne également une révision partielle de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. Cette directive figure dans le protocole de modification de l’accord sur les transports terrestres en tant que partie du droit de l’UE devant être reprise par la Suisse.

Le règlement ne remet certes pas fondamentalement en question les compétences nationales en matière de gestion du trafic. Mais elle prévoit un nouveau « European Network of Infrastructure Managers (ENIM) ». Ce réseau doit notamment établir des règles-cadres européennes pour la gestion des capacités et la coordination de la gestion du trafic transfrontalier, des perturbations et des crises. Le règlement prévoit en outre la mise en place d’un « Network Coordinator ».

Il est regrettable que le rapport explicatif n’aborde pas ces développements et que le Conseil fédéral ne se prononce pas sur la question de savoir si la Suisse devra reprendre ce règlement.

Exemple concret : FLIXTRAIN

Avec la nouvelle version de l’accord sur les transports nationaux entre la Suisse et l’UE, le cabotage est supprimé conformément à l’accord. Cela signifie que les entreprises ferroviaires étrangères comme FLIXTRAIN peuvent transporter des passagers à l’intérieur de la Suisse sans avoir besoin d’un partenaire national ou de desservir exclusivement des liaisons internationales. Les entreprises ferroviaires de l’UE peuvent exploiter commercialement des lignes sur le sol suisse, même si le point de départ et le point d’arrivée sont situés en Suisse ou si un point d’arrêt est utilisé comme destination. Au cours des derniers mois, FLIXTRAIN a réalisé des investissements de plusieurs milliards dans ses propres trains, qui sont achetés à Siemens. Dans la mesure où FLIXTRAIN se porte candidate pour une ligne Munich – Berne et que RailCom, l’autorité de régulation, n’émet pas d’objections, des locomotives vertes vénéneuses pourraient à l’avenir traverser la Suisse avec du personnel allemand. Le trafic grandes lignes rentable (2024 : bénéfice de 148 millions = 54% du bénéfice du groupe) connaîtrait des coupes douloureuses.

Les prestataires internationaux comme Flixtrain ou Westbahn ne s’intéressent en général qu’aux lignes rentables avec un grand nombre de passagers et une infrastructure existante, comme par exemple les lignes Zurich-Genève, Bâle-Lucerne ou Zurich-Lugano. Les lignes secondaires non-rentables, les régions montagneuses ou les périodes de la journée où la demande est faible sont en revanche évitées par ces acteurs. Il en résulte un tri, où seules les lignes rentables sont exploitées, tandis que le maintien coûteux de la desserte nationale de base reste à la charge des exploitants soutenus par l’État, comme les CFF.

Accord sur la santé

On remarque tout d’abord que dans le domaine de la santé, diverses compétences doivent être transférées à des institutions extérieures à la Suisse, qui ne disposent d’aucune légitimité politique et démocratique en Suisse. L’accord sur la santé parle à plusieurs endroits de ce que l’on appelle des « agences ». Il s’agit en particulier des agences suivantes1 :

- Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après « CEPCM »)

- Système d’alerte précoce et de réaction (ci-après : SAPR)

Le texte du traité implique qu’il ne s’agit que de ces deux agences auxquelles la Suisse doit se soumettre. Toutefois, à la page 2 du règlement européen 2022/2371 (qui doit également être repris par la Suisse en tant que droit national), il est fait référence à l’ECDC, mais aussi à l’HERA, à l’EMA et à d’autres « agences pertinentes ». Si le règlement doit être repris, les agences auxquelles il se réfère seront également reprises de manière obligatoire.

Extension massive des compétences en raison de la crise Covid-19

L’ECDC a été créé en 2004. Cependant, suite à la crise Covid-19, ses compétences ont été massivement étendues en 20222. Le règlement sur l’élargissement 2022/2370 contient de nombreuses normes d’habilitation, comme par exemple des « compétences d’exécution » non définies qui doivent être accordées à une « force opérationnelle de l’UE dans le domaine de la santé »3.

Bien que le point 29 du règlement 2022/2370 stipule qu’aucun pouvoir de réglementation ne doit être conféré à l’ECDC, il est stipulé à la page 8 du règlement que l’ECDC peut, de sa propre initiative ou sur instruction de la Commission, élaborer des lignes directrices ou émettre des recommandations. Il n’est pas clair si de telles lignes directrices et recommandations existent déjà et, si oui, lesquelles et si la Suisse doit également s’y soumettre. Le projet est également peu clair et incomplet sur ce point.

Il est important de souligner que la Suisse a géré la crise Covid-19 de manière bien plus pragmatique et efficace que la majorité des pays de l’UE. Cette marge de manœuvre est cependant menacée, l’accord sur la santé visant à mettre en place une politique de mesures uniformes, dirigée par l’UE, dans les situations de crise.

Les points importants :

- L’application analogique des dispositions institutionnelles laisse trop de place au détriment de la sécurité juridique

- Ingérence étrangère en cas de déclaration future d’une situation d’urgence

- Compétences discutables du SAPR

- EU4Health : un autre programme de l’UE pour réglementer et mettre sous tutelle au nom de la protection de la santé publique

- Privilèges pour les agences et le personnel : exonération d’impôts, immunité, exemption des restrictions en matière d’immigration, de douane et de change, et autres avantages.

- Engagements financiers : Contribution opérationnelle (PIB CH/PIB UE) + frais de participation (= 4% de contribution opérationnelle) plus dépenses propres = total > 25 millions de francs par an, pas de potentiel d’économie !

- « Plafond de coûts CH » : 50 millions de francs par an

- Frais de personnel CH : 11.8 EPT

1 Cf. annexe II, art. 1.

2 Cf. règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

3 Cf. point 32 du règlement 2022/2370.

Majorité des cantons

Le paquet de traités de l’UE est un accord institutionnel qui concerne directement et indirectement la structure fédéraliste de la Suisse et donc les cantons. En raison de l’importance politique exceptionnelle de cet ensemble de traités de 2’228 pages (dans sa version allemande), un référendum obligatoire à la majorité des cantons est nécessaire.

1. Situation initiale

Dans le cadre des travaux en cours sur le paquet Suisse-UE, le Conseil fédéral a décidé le 30 avril 2025 de soumettre les accords internationaux conclus avec l’Union européenne au référendum facultatif sur les traités internationaux. Cela signifie que ce n’est que si un comité recueille 50’000 signatures valables dans les 100 jours suivant la publication d’une nouvelle loi qu’une votation aura lieu. Le Conseil fédéral veut ainsi donner un signal « pro-européen ».1 Le Conseil fédéral contourne ainsi le référendum obligatoire sur les traités internationaux, pour lequel une double majorité serait nécessaire ; cette double majorité impliquerait que tant la majorité du peuple que la majorité des cantons devraient donner leur accord. La votation aurait lieu sans collecte préalable de signatures.2